忙しい朝でも美味しいお弁当を作りたい方へ、冷凍食品を使ったお弁当の詰め方を紹介します。冷凍食品をそのまま入れる方法や、温めてから入れるコツ、冷蔵庫で解凍するテクニック、自然解凍の活用法まで、時短で魅力的なお弁当を実現します。お弁当おかずの人気ランキングやコスパの良い選び方、持って行く際の注意点も解説します。

この記事では、冷凍食品だけで作るお弁当や、栄養バランスを整える配置のコツもお伝えします。衛生面や温度管理を意識した詰め方で、安心して持ち運べるお弁当を目指しましょう。あなたのお弁当作りがもっと楽しく、効率的になりますよ!

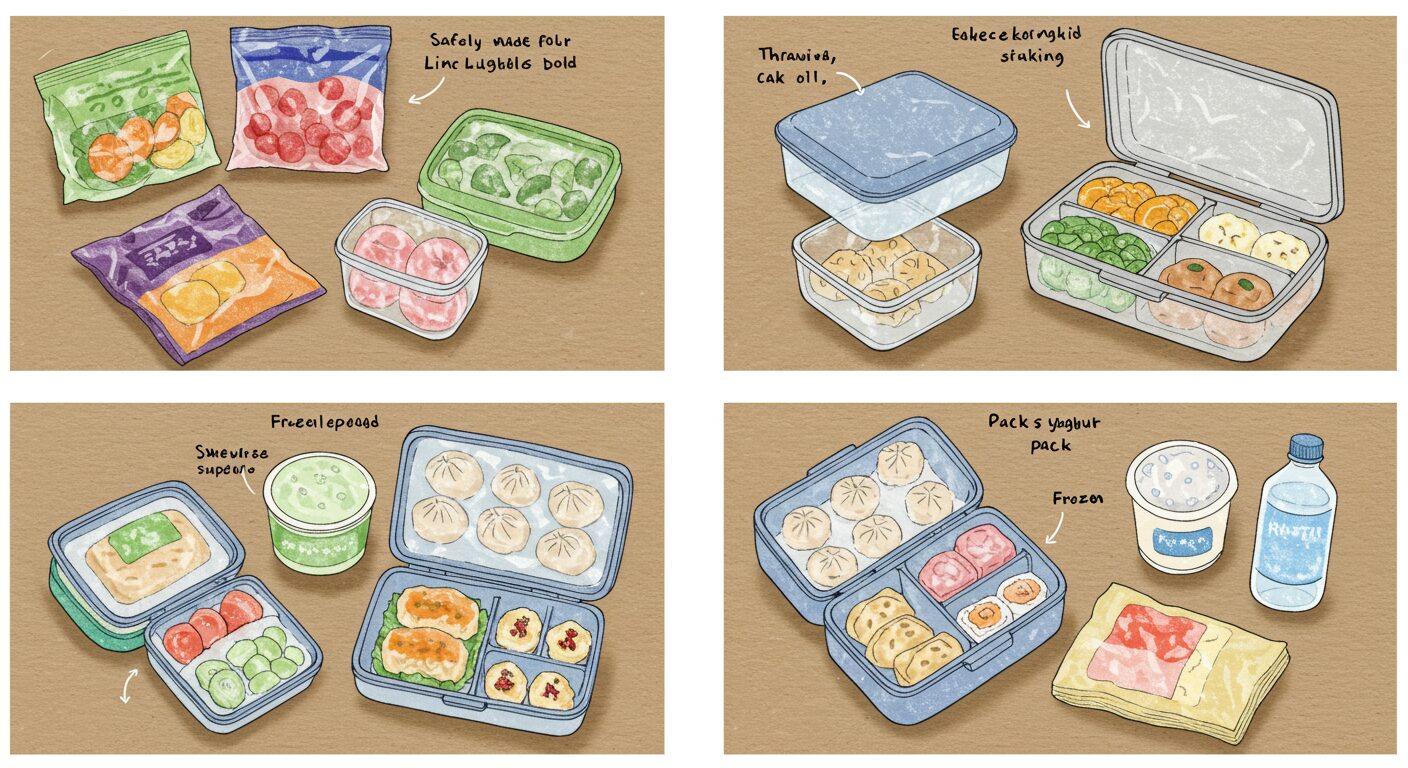

- 冷凍食品をそのまま入れる、温める、解凍するなど、状況に応じた詰め方のコツ

- 人気のお弁当おかずランキングやコスパの良い選び方で、美味しさと経済性を両立する方法

- 安全な持ち運びのための保冷剤やお弁当箱の選び方

- 栄養バランスや見た目を考慮した盛り付けのポイントで、見た目も味も満足なお弁当を実現します。

冷凍食品でお弁当の詰め方をマスターする方法

- 冷凍食品を活用したお弁当の基本的な詰め方

- 冷凍食品をそのまま入れるメリットと注意点

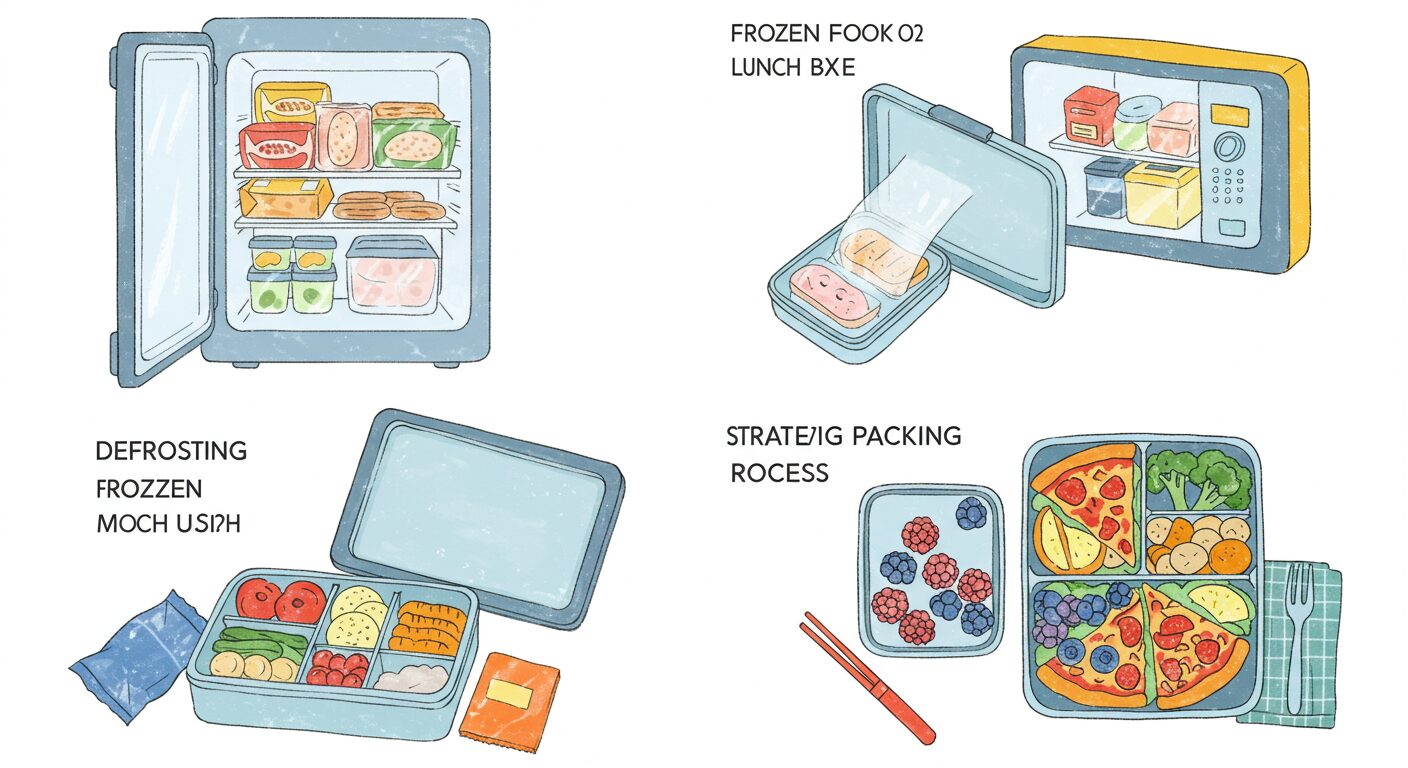

- 温めてから入れる冷凍食品の詰め方テクニック

- 冷蔵庫で解凍する冷凍食品の詰め方ポイント

- 自然解凍で美味しく仕上げるお弁当の詰め方

冷凍食品を活用したお弁当の基本的な詰め方

冷凍食品を使ったお弁当作りは、忙しい朝の強い味方です。手軽に準備でき、栄養バランスも整えやすいのが特徴です。まずは基本的な詰め方の手順を押さえて、効率的にお弁当を完成させましょう。このセクションでは、初心者でも簡単に実践できる方法を紹介します。

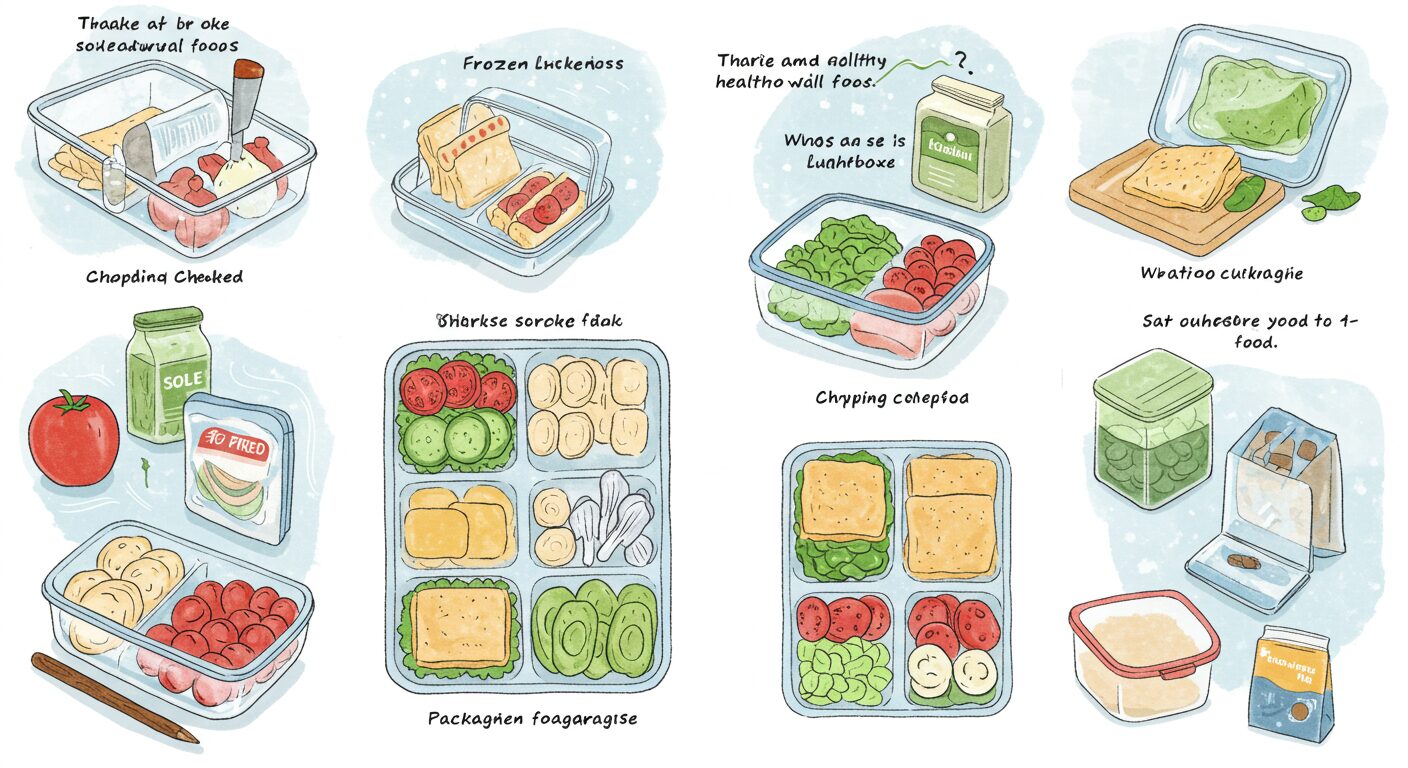

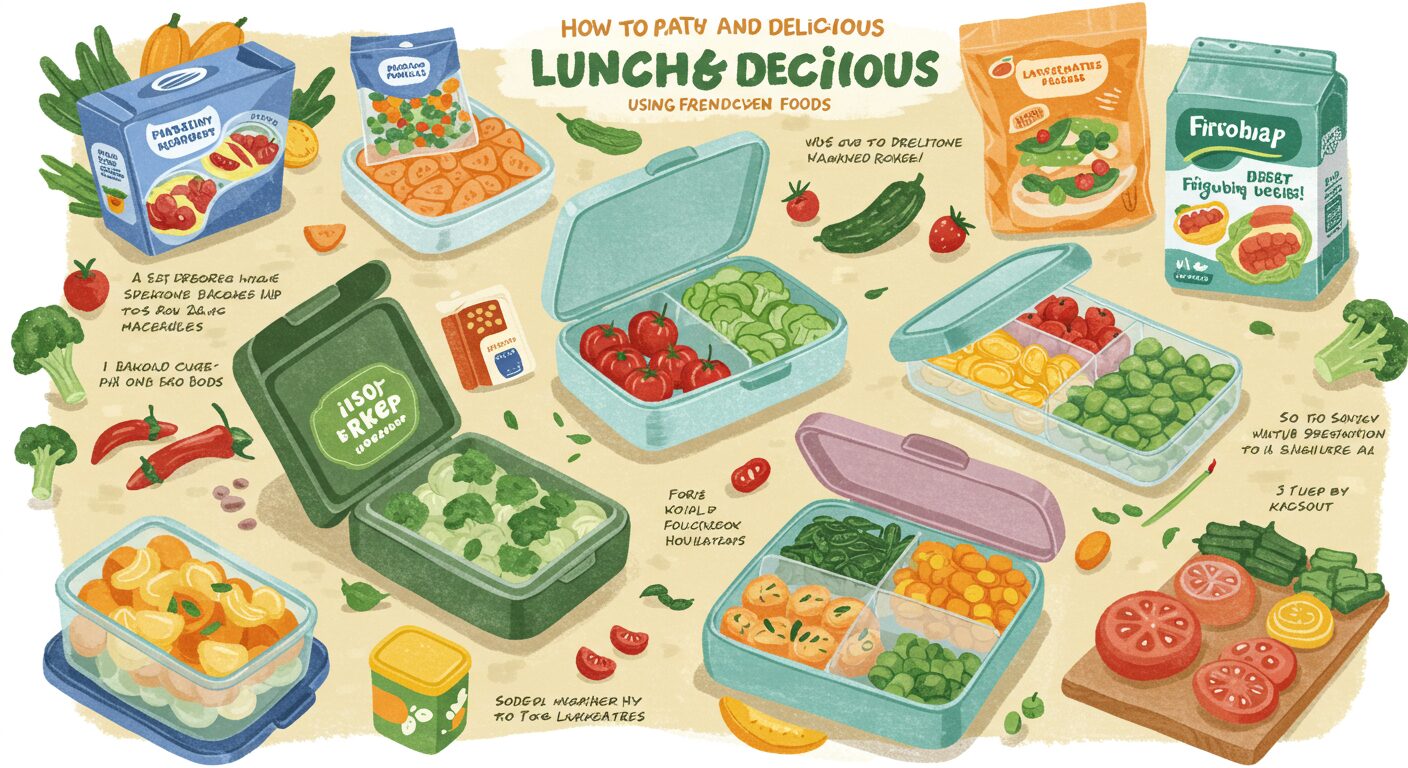

おかずの配置で見た目を美しくする方法

お弁当の見た目は、食欲をそそる重要なポイントです。冷凍食品を使う場合、色や形を考慮して配置すると、見た目がぐっと良くなります。例えば、赤いミニトマトや緑のブロッコリーを冷凍食品として選び、彩りを意識します。主菜、副菜、ご飯のバランスを考え、中央に主菜を置くと安定感が出ます。隙間には小さな冷凍おかずを詰めて、全体の統一感を保ちましょう。

配置の際は、冷凍食品のサイズや形状を活用するのがコツです。コロッケやハンバーグのような大きめの冷凍食品は、弁当箱の中心に配置すると見栄えが良くなります。小さな冷凍野菜や一口サイズのおかずは、隙間を埋めるのに最適です。同じ種類のおかずを隣り合わせにしないよう、交互に配置するとバランスが整います。食べる人の気分も上がるような工夫をしてみてください。

また、詰める順番も大切です。ご飯や麺類を先に詰め、その上に冷凍おかずを配置することで、崩れにくくなります。冷凍食品は解凍後の水分が出やすいものもあるので、仕切りやカップを使って汁漏れを防ぎましょう。これで見た目も実用性も兼ね備えたお弁当が完成します。

色合いやバランスを考慮した盛り付けのコツ

色合いはお弁当の魅力を引き立てる鍵です。赤、黄、緑の3色を基本に、冷凍食品を選ぶと自然にバランスが取れます。例えば、冷凍のエビフライ(赤)、卵焼き(黄)、ほうれん草のおひたし(緑)を組み合わせると、華やかな印象になります。色のコントラストを意識すると、簡単な冷凍食品でも高級感が出ますよ。毎日の楽しみが増えるよう、色合いを工夫してみてください。

バランスを考える際は、栄養面も忘れずに意識しましょう。冷凍食品には、たんぱく質豊富な肉や魚、ビタミンを含む野菜など、種類が豊富です。主食、主菜、副菜を1:1:1の割合で詰めると、栄養バランスが整いやすいです。冷凍食品のパッケージに記載された栄養情報を参考に、バランスの良い組み合わせを選びましょう。こうした工夫で、健康的で満足感の高いお弁当が作れます。

盛り付けの際は、立体感を出すことも効果的です。冷凍食品の高さを利用し、平面的にならないよう工夫します。例えば、冷凍唐揚げを少し斜めに立てかけると、立体感が生まれます。小さなカップに冷凍野菜を詰めると、見た目に変化が加わります。これらのコツを取り入れると、簡単なのにプロのような仕上がりになります。

冷凍食品をそのまま入れるメリットと注意点

冷凍食品をそのままお弁当箱に詰める方法は、時間がない時に最適です。調理の手間が省け、朝の準備が格段に楽になります。ただし、衛生面や解凍時の品質に注意が必要です。このセクションでは、メリットと注意点を詳しく解説します。

そのまま詰める際の衛生面でのポイント

冷凍食品をそのまま詰める際は、衛生管理が重要です。冷凍状態を保つため、冷凍庫から取り出したらすぐに詰めましょう。室温で長時間放置すると、細菌が繁殖するリスクが高まります。特に夏場は、保冷剤を必ず使用してください。衛生的なお弁当作りを心がけましょう。

使用するお弁当箱も清潔に保つことが大切です。詰める前にお弁当箱をアルコールで拭き、雑菌を防ぎます。冷凍食品のパッケージを開ける際は、清潔なハサミや手を使いましょう。パッケージの汚れが食品に移らないよう注意が必要です。これで安心して食べられるお弁当が作れます。

また、冷凍食品の種類によっては、解凍後の水分に注意が必要です。たとえば、冷凍野菜や魚介類は水分が出やすい傾向があります。小分けのシリコンカップや仕切りを使うと、汁漏れを防げます。衛生面を保ちつつ、見た目もきれいに仕上げましょう。

食感や風味を損なわない選び方

そのまま詰める冷凍食品は、食感や風味を損なわないものを選ぶのがコツです。自然解凍に適した冷凍食品には、「自然解凍OK」の表示があるものがおすすめです。例えば、冷凍の枝豆やミニハンバーグは、解凍後も美味しさが保たれます。パッケージの表示をチェックして選びましょう。適切な選択で、お弁当の満足度が上がります。

食感を重視する場合、揚げ物やパサつきやすい食品は避けるのが賢明です。冷凍コロッケや唐揚げは、自然解凍でしっとり感が失われることがあります。一方、冷凍の卵焼きや野菜のおかずは、解凍後も食感が安定しています。食べるタイミングを考えて、適切な冷凍食品を選んでください。試してみると、失敗が減りますよ。

風味を保つには、香りの強い冷凍食品を活用するのも良い方法です。たとえば、冷凍のハーブ入りチキンやガーリックシュリンプは、解凍後も風味が豊かです。ご飯との相性も考え、風味が引き立つ組み合わせを選びましょう。これでシンプルな詰め方でも、味に深みが出ます。

温めてから入れる冷凍食品の詰め方テクニック

冷凍食品を温めてから詰めると、風味や食感がより引き立ちます。朝の少しの時間を使って温めることで、お昼に美味しいお弁当を楽しめます。ただし、温め方や詰め方にコツが必要です。ここでは、失敗しないテクニックを紹介します。

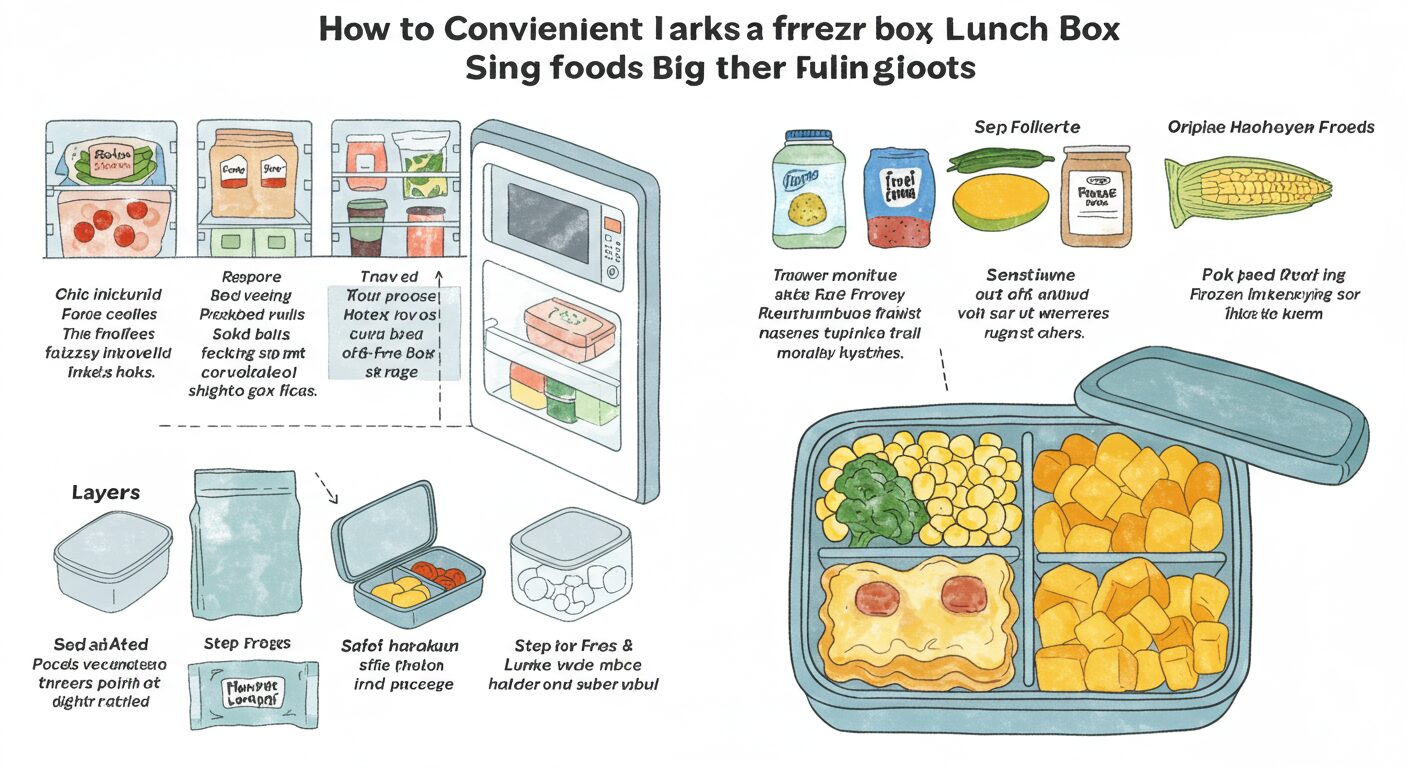

電子レンジでの加熱タイミングと温度管理

冷凍食品を温める際、電子レンジの加熱タイミングが重要です。パッケージに記載された加熱時間を守り、均等に温まるよう注意しましょう。大きめの冷凍食品は、途中で裏返すとムラなく温まります。過度な加熱は食感を損なうので、時間厳守がポイントです。美味しさをキープするために、丁寧に温めましょう。

温度管理も大切です。温めた直後の冷凍食品は高温なので、すぐに詰めず少し冷ましてからお弁当箱に入れます。熱いまま詰めると、蒸気でご飯や他の具材が湿気ってしまうことがあります。5~10分ほど冷ますと、ちょうど良い温度になります。このひと手間で、品質がぐっと良くなります。

また、複数の冷凍食品を同時に温める場合は、加熱時間を調整しましょう。たとえば、冷凍ハンバーグと野菜を一緒に温める場合、野菜は短時間で済むので後から追加します。レンジの出力を500W程度に設定すると、ムラなく仕上がります。試行錯誤して、最適なタイミングを見つけてください。

温め直しで失敗しないための容器選び

お弁当箱の選び方は、温めた冷凍食品の品質を保つ鍵です。耐熱性のあるお弁当箱を選ぶと、温め直しがしやすくなります。電子レンジ対応の表示があるものを選びましょう。プラスチック製よりも、ガラスやステンレス製の容器は熱に強いのでおすすめです。長く使える容器を選ぶと経済的です。

仕切り付きのお弁当箱は、温めた冷凍食品を詰める際に便利です。汁気のあるおかずが他の具材に混ざるのを防げます。シリコンカップを併用すると、さらに整理しやすくなります。温めた食品の熱で変形しない、しっかりした素材を選びましょう。これで見た目も味も損ないません。

また、温めた冷凍食品を詰める際は、密閉性の高いお弁当箱を選ぶと安心です。汁漏れや匂い移りを防ぎ、持ち運びも安全になります。ランチタイムに温め直す場合は、電子レンジ対応の蓋付き容器が便利です。こうした工夫で、美味しさと実用性を両立できます。

冷蔵庫で解凍する冷凍食品の詰め方ポイント

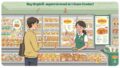

冷蔵庫で解凍する冷凍食品は、朝の準備をさらに効率化します。前夜に準備しておけば、朝は詰めるだけでOKです。ただし、解凍のタイミングや方法に注意が必要です。このセクションでは、冷蔵庫解凍のコツを解説します。

解凍時間と品質保持のバランス

冷蔵庫解凍は、品質を保ちながらゆっくり解凍できる方法です。通常、冷蔵庫で8~12時間程度で解凍が完了します。前夜にお弁当用の冷凍食品を冷蔵庫に移しておけば、朝にはちょうど良い状態になります。解凍しすぎると食感が落ちるので、時間を守りましょう。計画的な準備で、美味しさが保てます。

解凍時間を短縮したい場合は、冷凍食品の種類に注意が必要です。たとえば、冷凍の魚や肉は長時間の解凍で水分が出やすいです。小分けパックの冷凍食品を選ぶと、解凍時間が短縮でき、品質も安定します。パッケージの解凍目安時間を確認してください。適切な管理で、失敗を防げます。

冷蔵庫解凍の際は、容器にラップをかけるか密閉容器に入れると衛生的です。冷蔵庫内の他の食品と匂いが混ざらないよう注意しましょう。解凍後の冷凍食品は、朝にすぐに詰められるよう、使いやすい容器にまとめておくと便利です。これで朝の時間を有効活用できます。

冷蔵庫解凍におすすめの冷凍食品

冷蔵庫解凍に適した冷凍食品は、食感や風味が安定するものが良いでしょう。たとえば、冷凍の枝豆、ひじき煮、卵焼きは、解凍後も美味しさが保たれます。これらはお弁当の副菜として最適です。パッケージに「冷蔵庫解凍可」と書かれたものを選ぶと安心です。毎日の準備が楽になりますよ。

逆に、揚げ物やパン類は冷蔵庫解凍で水分を吸いやすいので注意が必要です。コロッケやカレーパンは、解凍後にべたつくことがあります。冷蔵庫解凍する場合は、野菜や煮物系の冷凍食品を選ぶのが賢明です。試してみて、相性の良い食品を見つけましょう。失敗が減り、満足度が上がります。

また、冷蔵庫解凍した冷凍食品は、詰める前に軽く水分を拭き取ると良いでしょう。キッチンペーパーで軽く押さえるだけで、余分な水分が取れます。これにより、お弁当箱の中で他の具材と混ざるのを防げます。こうした小さな工夫で、見た目も味も良くなります。

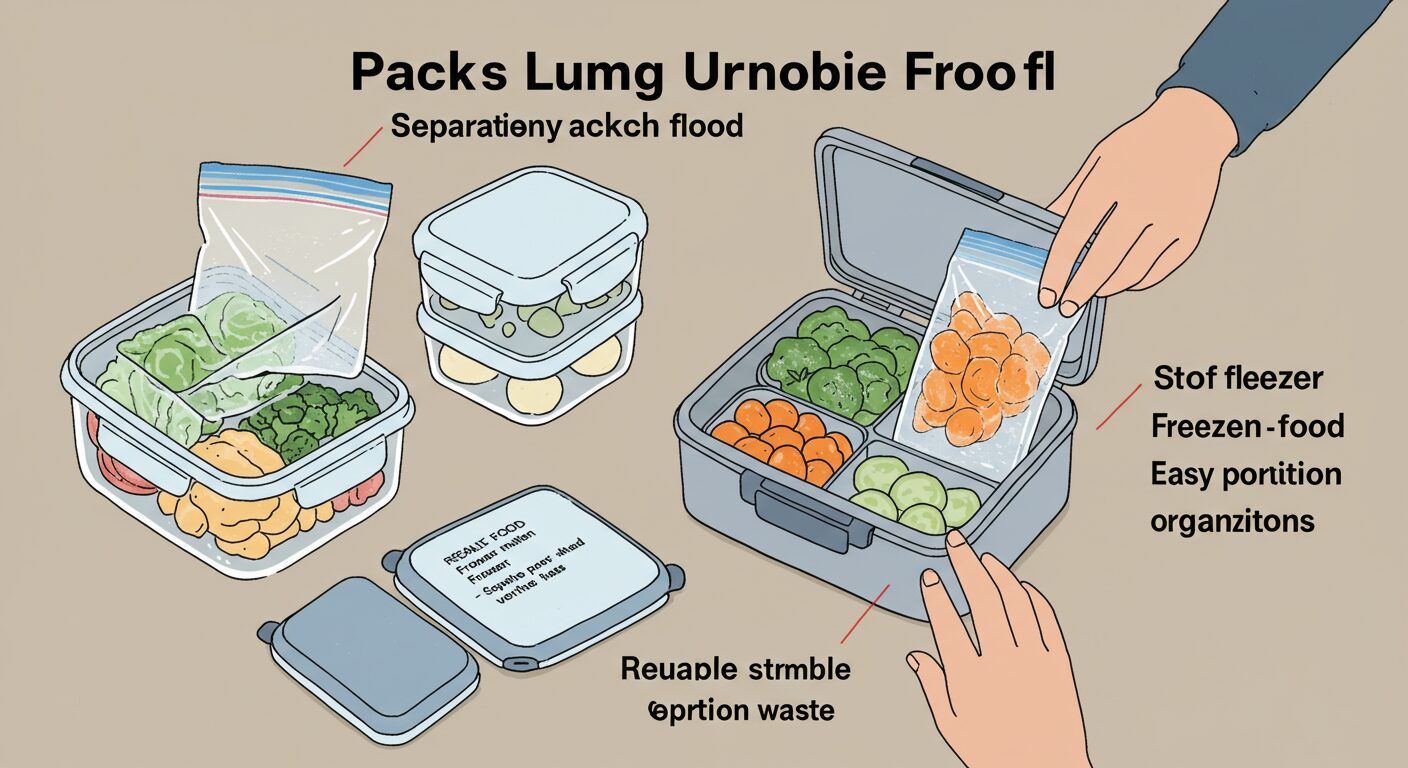

自然解凍で美味しく仕上げるお弁当の詰め方

自然解凍は、冷凍食品を手軽に活用できる方法です。朝に詰めてお昼に食べる頃にちょうど食べ頃になるのが魅力です。解凍のタイミングや食品選びが重要です。ここでは、自然解凍を成功させるコツを紹介します。

自然解凍に適した冷凍食品は、パッケージに「自然解凍OK」と記載されたものが最適です。たとえば、冷凍のミニハンバーグやシュウマイ、枝豆などは、自然解凍でも美味しさが保たれます。これらを朝に詰めれば、ランチタイムにちょうど良い状態になります。忙しい朝でも簡単に準備できますよ。食品選びを間違えなければ、失敗はほとんどありません。

自然解凍の際は、食べる時間を見越して詰めるのがコツです。通常、4~6時間で自然解凍が完了します。夏場は保冷剤を併用し、食品の安全性を確保しましょう。保冷バッグに入れると、解凍速度を調整しやすくなります。こうした工夫で、美味しく安全なお弁当が楽しめます。

また、自然解凍でも見た目を良くするために、配置に工夫をしましょう。解凍後に水分が出やすい食品は、シリコンカップに入れると安心です。ご飯の上に直接置かず、仕切りを活用すると、他の具材とのバランスが良くなります。彩りを意識して、赤や緑の冷凍野菜を組み合わせると、見た目も華やかになります。

自然解凍の冷凍食品を詰める際は、量にも注意が必要です。詰めすぎると解凍が不均一になり、食感が損なわれることがあります。1食分に適した量を詰め、隙間を適度に残しましょう。こうしたバランスで、美味しさと見た目を両立できます。毎日のランチが楽しみになりますよ。

冷凍食品を使ったお弁当の詰め方と持ち運びのコツ

- 冷凍食品だけのお弁当で時短を実現する詰め方

- お弁当おかずの人気ランキングと詰め方の工夫

- 冷凍食品のお弁当のコスパを最大化する詰め方

- 冷凍食品のお弁当を安全に持って行く方法

- 冷凍食品を使ったお弁当の詰め方まとめ

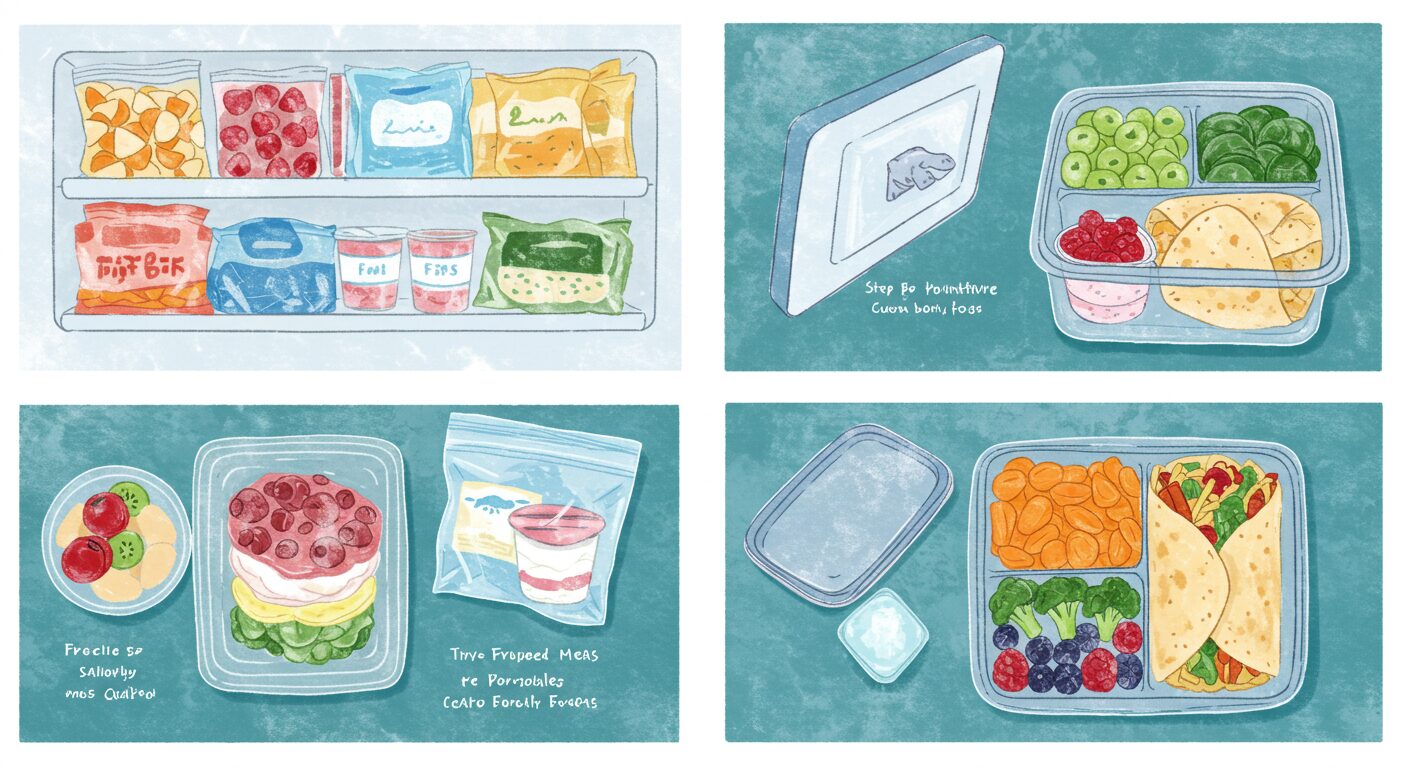

冷凍食品だけのお弁当で時短を実現する詰め方

冷凍食品だけを使ったお弁当は、忙しい朝に最適な選択肢です。調理の手間がなく、短時間で準備が完了します。栄養バランスや見た目も意識すれば、満足度の高いお弁当が作れます。このセクションでは、時短を叶える詰め方のコツを紹介します。

単品冷凍食品の組み合わせアイデア

冷凍食品だけのお弁当は、組み合わせ次第でバリエーションが広がります。たとえば、冷凍の唐揚げに枝豆、ミニトマトを組み合わせると、彩りも栄養も整います。主菜にはボリュームのあるハンバーグやエビフライを選び、副菜には野菜ミックスを加えると良いでしょう。ご飯や麺類を冷凍食品で補うことも可能です。忙しい朝でも、これで簡単に美味しいお弁当が完成します。

組み合わせを考える際は、味のバランスも大切です。塩味の強い冷凍おかずには、甘めの卵焼きや煮物を合わせると味に変化が生まれます。冷凍食品のパッケージに記載された調理法を参考に、相性の良い組み合わせを見つけましょう。同じブランドの冷凍食品を選ぶと、味の統一感が出やすいです。試してみると、毎日の準備が楽しくなりますよ。

また、冷凍食品の種類を増やしすぎないこともポイントです。3~4種類のおかずを組み合わせると、見た目も味もバランスが取りやすくなります。冷凍シュウマイや餃子は、ご飯との相性が抜群です。小分けパックを選べば、量の調整も簡単です。こうした工夫で、時短でも満足感のあるお弁当が作れます。

栄養バランスを整える簡単な工夫

冷凍食品だけでも、栄養バランスを整えることは可能です。たんぱく質、炭水化物、ビタミンを意識して選ぶと、健康的なお弁当になります。たとえば、冷凍の魚や肉のおかずでたんぱく質を、冷凍ご飯や麺で炭水化物を確保します。野菜系の冷凍おかずを加えると、ビタミンも補えます。栄養を考えた詰め方で、毎日元気に過ごしましょう。

冷凍食品の栄養情報は、パッケージに詳しく記載されています。これを参考に、1食分のカロリーや栄養素をチェックしましょう。たとえば、冷凍のブロッコリーやほうれん草はビタミン豊富で、副菜として最適です。たんぱく質多めの冷凍ハンバーグを主菜にすると、満足感も高まります。バランスの良いお弁当で、健康をサポートできます。

さらに、冷凍フルーツやヨーグルトをデザートとして加えるのもおすすめです。冷凍マンゴーやベリー類は、自然解凍で食べ頃になり、ビタミンCを補給できます。小さなカップに詰めれば、見た目も華やかになります。栄養と彩りを両立させることで、毎日のランチが楽しみになりますよ。

お弁当おかずの人気ランキングと詰め方の工夫

冷凍食品のお弁当おかずは、種類が豊富で選ぶ楽しさがあります。人気の高いおかずを知れば、詰め方のアイデアも広がります。美味しさと見た目を両立させる工夫も必要です。このセクションでは、人気ランキングと詰め方のコツを紹介します。

定番冷凍おかずの魅力とアレンジ例

冷凍おかずの中でも、唐揚げやハンバーグは定番の人気商品です。これらはボリュームがあり、お弁当の主菜として最適です。冷凍唐揚げは、解凍後もジューシーさが保たれるものが多く、子供から大人まで喜ばれます。冷凍ハンバーグは、ソース付きのものを選ぶと味に深みが出ます。定番のおかずで、失敗なく美味しいお弁当が作れます。

アレンジ例として、冷凍唐揚げにタルタルソースを添えると、風味がアップします。市販の冷凍ソースを小分け容器に入れれば、簡単に持ち運べます。冷凍ハンバーグは、チーズをトッピングして温め直すと、洋風のお弁当に変身します。こうしたアレンジで、同じおかずでも飽きずに楽しめます。自分好みの味を見つけてみてください。

また、定番おかずを詰める際は、配置にも工夫が必要です。唐揚げやハンバーグは弁当箱の中心に置くと、見た目に安定感が出ます。隙間には、冷凍のミニトマトやブロッコリーを詰めて、彩りを加えましょう。シリコンカップを使うと、汁漏れを防ぎながらきれいに仕上がります。簡単な工夫で、プロのようなお弁当が完成します。

トレンドから見る最新の冷凍食品

2025年の冷凍食品市場では、健康志向やエスニック系の商品がトレンドです。たとえば、冷凍のキヌアサラダやタイ風ガパオライスのおかずが人気を集めています。これらは栄養価が高く、お弁当に新しい風味を加えます。トレンドを取り入れると、お弁当が一層楽しくなります。最新の商品を試してみましょう。

トレンドの冷凍食品は、自然解凍対応のものが増えています。たとえば、冷凍のエスニック春巻きやベジタブルカレーは、解凍後も風味がしっかり残ります。これらを詰める際は、香りの強いおかずを別容器に入れると、他の具材とのバランスが良くなります。トレンドを意識した詰め方で、おしゃれなお弁当を目指しましょう。新しい発見が待っていますよ。

また、トレンドの冷凍食品はパッケージデザインも魅力的です。おしゃれなパッケージは、選ぶ楽しさを増やしてくれます。スーパーやコンビニで新商品をチェックし、気になるものを試してみましょう。季節限定の冷凍おかずも、お弁当に変化を加える良い選択です。こうした工夫で、毎日のランチが特別になります。

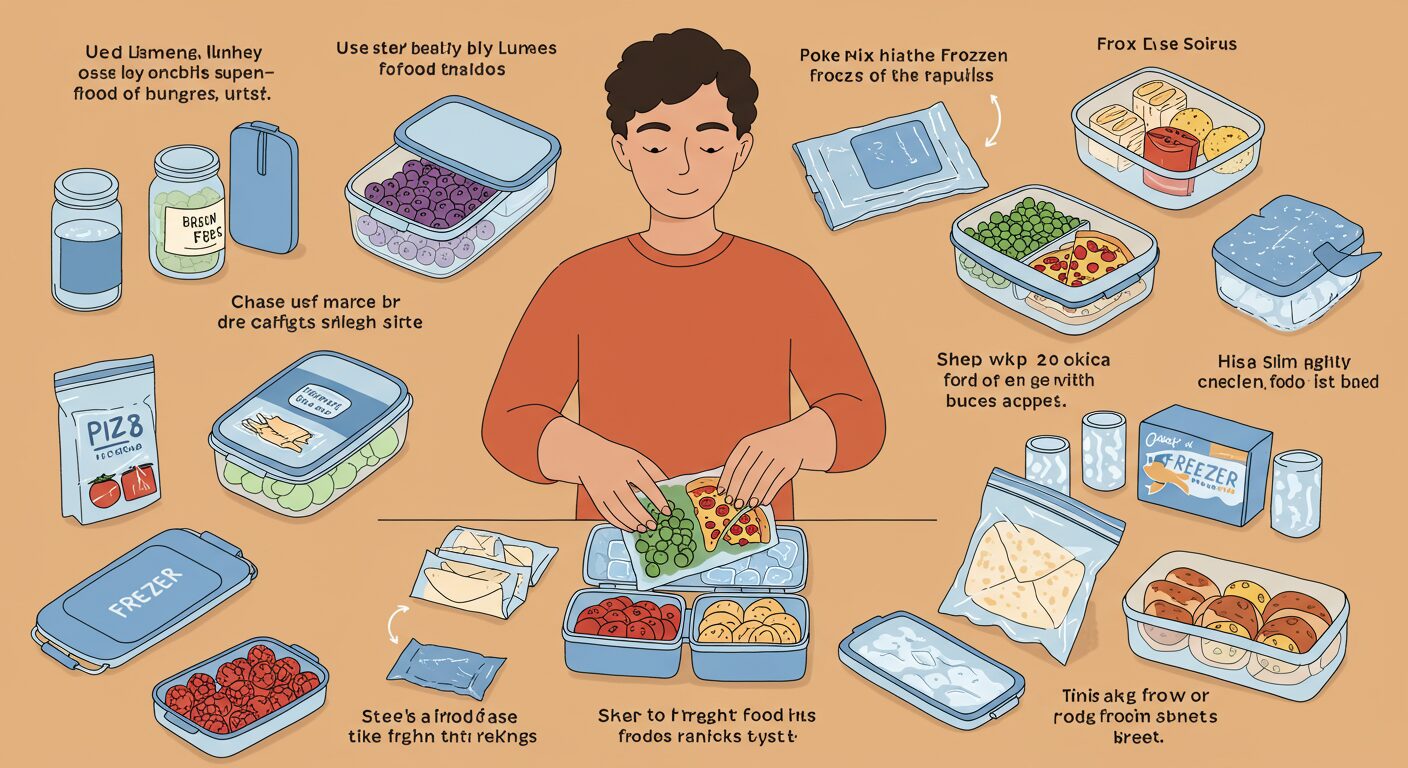

冷凍食品のお弁当のコスパを最大化する詰め方

冷凍食品を使ったお弁当は、経済的で効率的な選択です。コスパを意識した詰め方をすれば、美味しさと節約を両立できます。適切な商品選びと工夫が鍵です。このセクションでは、コスパを最大化するコツを解説します。

コスパの良い冷凍食品の選び方

コスパの良い冷凍食品は、量と価格のバランスが重要です。たとえば、冷凍の野菜ミックスやミートボールは、1パックで複数回分のお弁当に対応できます。大容量パックを選ぶと、1食あたりのコストが抑えられます。スーパーのセールやオンラインショップを活用するとお得です。賢い選択で、毎日の出費を減らしましょう。

冷凍食品の品質もコスパに影響します。安価でも味や食感が良い商品を選ぶと、満足度が上がります。たとえば、国産野菜を使った冷凍おかずや、添加物が少ない商品はコスパが高いです。パッケージの原材料表示をチェックして、品質を見極めましょう。こうした選び方で、経済的で美味しいお弁当が作れます。

また、冷凍食品のセット商品もコスパが良い選択肢です。複数の種類のおかずが入ったセットは、1パックでバランスの良いお弁当が作れます。コンビニやスーパーのプライベートブランド商品は、価格が抑えめで品質も安定しています。試してみると、予算内でバラエティ豊かなお弁当が楽しめますよ。

量と質を両立させる買い物のポイント

冷凍食品の買い物では、量と質を両立させる工夫が必要です。週に1回のまとめ買いをすると、計画的に使い切れます。冷凍庫のスペースを考慮し、必要な分だけ購入しましょう。使い切りサイズの小分けパックは、無駄を減らすのに役立ちます。計画的な買い物で、節約と美味しさを両立できます。

質を重視するなら、季節ごとのセール品を狙うのがおすすめです。たとえば、冷凍の海鮮おかずは冬場にセールになることが多いです。まとめ買いした冷凍食品は、ジッパー付き袋で小分けにすると便利です。冷凍庫での整理もしやすくなり、朝の準備がスムーズになります。こうした工夫で、コスパを最大限に引き出しましょう。

また、冷凍食品の賞味期限をチェックすることも大切です。長期間保存できる商品を選べば、買い物の頻度が減らせます。賞味期限が近い商品は、早めに使い切る計画を立てましょう。買い物の際は、栄養バランスも意識して選ぶと、質の高いお弁当が作れます。毎日のランチが経済的で満足感のあるものになります。

冷凍食品のお弁当を安全に持って行く方法

冷凍食品のお弁当は、持ち運びの安全性が重要です。適切な方法で持ち運べば、美味しさと衛生面を保てます。保冷剤や容器選びが鍵となります。このセクションでは、安全に持ち運ぶコツを紹介します。

保冷剤やお弁当箱の選び方のコツ

保冷剤は、冷凍食品のお弁当を安全に持ち運ぶ必需品です。夏場や長時間の持ち運びでは、大きめの保冷剤を選びましょう。弁当箱の上部や側面にぴったり収まるサイズが理想です。保冷バッグと併用すると、温度を長く保てます。安全性を第一に、適切な保冷剤を選んでください。

お弁当箱は、密閉性の高いものを選ぶと安心です。汁漏れや匂い移りを防ぎ、冷凍食品の品質を保ちます。ステンレスやガラス製の容器は、耐久性があり衛生的です。仕切り付きの弁当箱は、冷凍おかずを整理しやすく、見た目もきれいに仕上がります。長く使える容器を選ぶと、経済的でもあります。

また、保冷バッグの選び方も重要です。断熱性の高いバッグを選び、弁当箱が動かないよう固定できるものが良いでしょう。保冷剤を2つ使う場合、上下に配置すると効果的です。こうした工夫で、ランチタイムまで新鮮な状態を保てます。安全で美味しいお弁当を楽しんでください。

持ち運び中の温度管理の注意点

持ち運び中の温度管理は、冷凍食品の安全性を保つ鍵です。夏場は特に、4℃以下をキープすることが理想です。保冷剤を弁当箱に密着させ、隙間なく配置しましょう。直射日光を避け、涼しい場所で保管すると効果的です。温度管理を徹底すれば、安心して食べられます。

長時間の持ち運びでは、食べる時間を見越して準備します。たとえば、昼12時に食べる場合、朝8時に詰めたお弁当は4時間以内に消費するのが理想です。冷凍食品の自然解凍タイプなら、解凍時間も計算に入れましょう。保冷バッグに温度計を入れると、状態を把握しやすくなります。こうした工夫で、安全性が向上します。

また、持ち運び中に弁当箱が傾くと、汁漏れや崩れの原因になります。保冷バッグの中で弁当箱を平らに保ち、固定する工夫をしましょう。ランチバッグに仕切りがあるタイプを選ぶと、安定感が増します。安全で見た目もきれいなお弁当を、毎日楽しんでください。

冷凍食品を使ったお弁当の詰め方まとめ

冷凍食品を使ったお弁当作りは、忙しい毎日にぴったりの時短方法です。手軽に準備でき、美味しさと栄養バランスを両立できます。このまとめでは、詰め方や持ち運びのコツを振り返り、実践ポイントを整理します。さっそく今日から試してみてください。

冷凍食品をそのまま入れる方法は、朝の時間を大幅に節約できます。自然解凍対応の枝豆やミニハンバーグを選べば、衛生面を保ちつつ美味しく仕上がります。シリコンカップを使って汁漏れを防ぐと、見た目もきれいです。温めてから入れる場合は、電子レンジの加熱時間を守り、冷ましてから詰めましょう。こうすれば、風味と食感が損なわれません。

冷蔵庫で解凍する方法も、計画的なお弁当作りに役立ちます。前夜に冷蔵庫に移しておけば、朝は詰めるだけでOKです。たとえば、冷凍のひじき煮や卵焼きは、解凍後も品質が安定します。保冷剤を活用して持ち運びの安全性を確保すると、安心してランチを楽しめます。こうした工夫で、忙しい日でもお弁当が楽しくなります。

人気の冷凍おかずを活用すると、詰め方のバリエーションが広がります。唐揚げやハンバーグは定番で、彩り野菜を組み合わせると見た目も華やかです。コスパを意識するなら、大容量パックの冷凍食品を選び、まとめ買いをしましょう。トレンドのエスニック系おかずを取り入れると、新しい風味が楽しめます。毎日のランチが特別になりますよ。

- 冷凍食品をそのまま入れる、温める、冷蔵庫解凍の方法を活用して、時短でお弁当を準備しましょう。

- 人気の冷凍おかずやトレンド商品を取り入れ、彩りと栄養バランスを意識した詰め方を試してください。

- 保冷剤や密閉性の高いお弁当箱を使い、安全に持ち運んで美味しさをキープしましょう。

- コスパの良い冷凍食品を選び、まとめ買いや小分けで経済的にお弁当を作りましょう。

冷凍食品を使ったお弁当作りは、時短と美味しさを両立する素晴らしい方法です。自分好みの冷凍おかずを見つけ、配置やアレンジを工夫してみてください。栄養バランスや衛生面を意識すれば、毎日のお弁当が楽しみになります。スーパーやコンビニで気になる冷凍食品をチェックし、さっそく挑戦しましょう。あなたのお弁当ライフがもっと充実しますよ!